随着5G和人工智能的快速发展,如何为智能可穿戴电子设备提供轻便、环保且持久的能源,成为全球关注的焦点。传统的锂电池虽然应用广泛,但需要频繁充电或更换,给用户带来不便。相比之下,能够将人体热量或环境废热直接转化为电能的柔性热电材料,被视为理想的解决方案。然而,目前柔性热电材料较低的性能,导致了相应热电器件较差的转换效率,严重限制了在智能可穿戴电子领域的大规模应用。

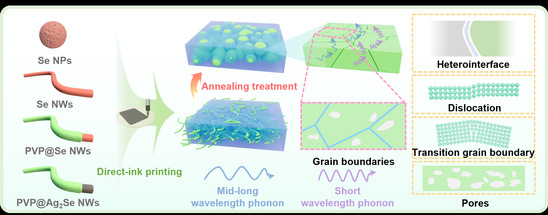

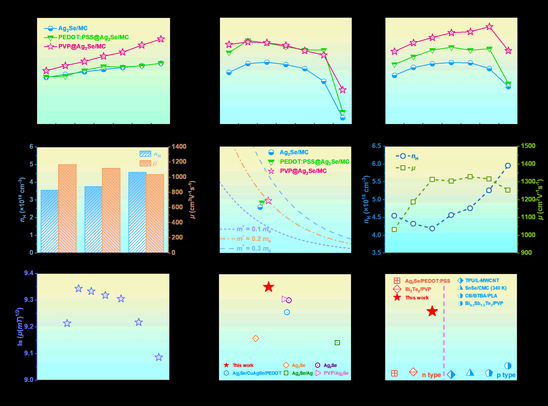

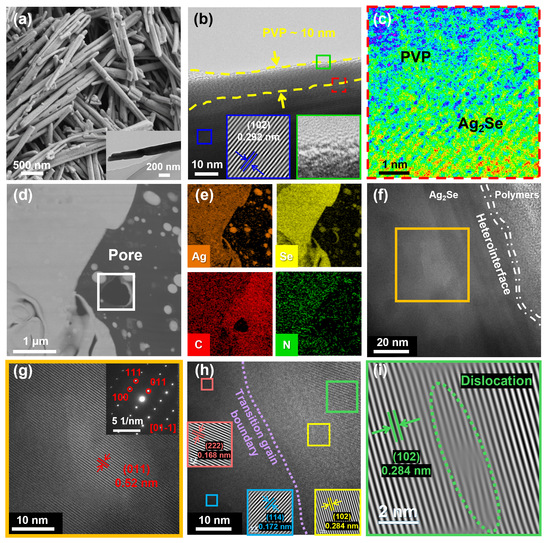

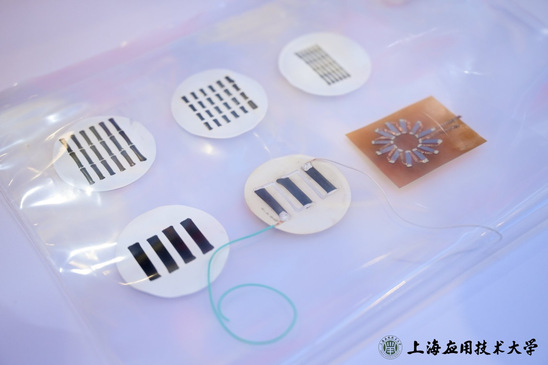

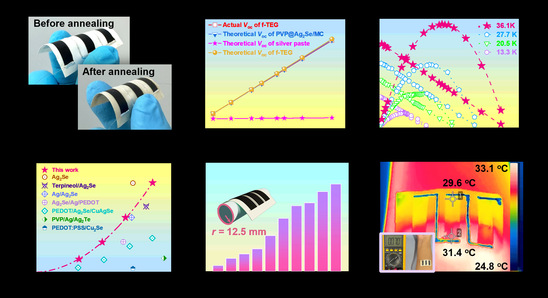

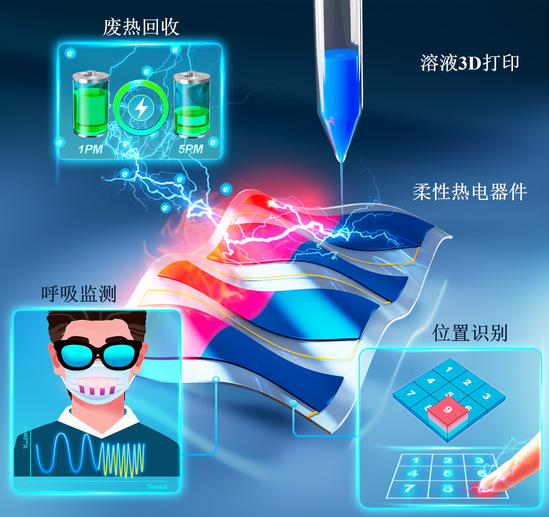

针对这一研究难点和热点问题,我校2023级博士研究生秦杰在导师的指导下通过溶液3D打印技术,成功制备出聚合物包覆的硒化银基柔性热电薄膜(图1),在400 K下功率因子达到2191.5 μWm-1K-2,刷新3D打印制备柔性有机/无机复合热电薄膜的最高纪录(图2)。这一突破源于对材料内部异质界面、孔隙、晶界与位错的协同调控(图3),实现了Seebeck系数与电导率的同步提升,并有效降低了热导率。同时,经1000次弯折后材料功率因子仍保持超93%,展现出优异的柔性。在材料研究突破的基础上,进一步利用溶液3D打印技术直接打印柔性热电器件(图4和图5),避免了传统工艺复杂的剪切、焊接、封装等步骤,显著提升了器件的制备效率,为柔性热电器件的规模化制造与产业化推广提供了一条新路径。

图1 柔性复合热电薄膜的制备示意图

图2 柔性复合热电薄膜的热电性能

图3 柔性复合热电薄膜的微观结构

图4 溶液3D打印技术开发多功能柔性聚合物基有机/无机复合热电材料与器件

图5 柔性复合热电器件的输出性能和柔性

图6 通过溶液3D打印技术制备的柔性复合热电器件及其多场景应用

将柔性热电器件贴附在皮肤表面,可以将人体释放的热量转化为电能;所研发的智能口罩,能够通过检测呼吸产生的温差信号实时判断呼吸频率和规律,为哮喘等呼吸道疾病的健康管理提供了新思路;所研发的柔性热电器件能够在手指触碰不同区域时产生差异性的信号,从而实现智能位置识别(图6)。

该研究创新性地通过聚合物界面包覆策略结合溶液3D打印技术,成功实现了高性能柔性复合热电薄膜与器件的一体化制备,充分展示了我校科研团队在智能可穿戴柔性热电材料研究领域的原创性成果。所打印的柔性热电器件在智能可穿戴电子产品、健康管理和位置识别等领域展现出潜在的应用前景。

论文第一作者为我校材料技术学部2023级博士生秦杰,通讯作者为杜永教授、柯勤飞教授,以及澳大利亚南昆士兰大学的合作者洪敏教授(Nature Communications, 2025, 16, 8497)。

图/文:材料技术学部

科学技术研究院